高血圧基準が2024年4月から変わった? 当院の漢方を加えた治療方針は以下の通り変わりません!

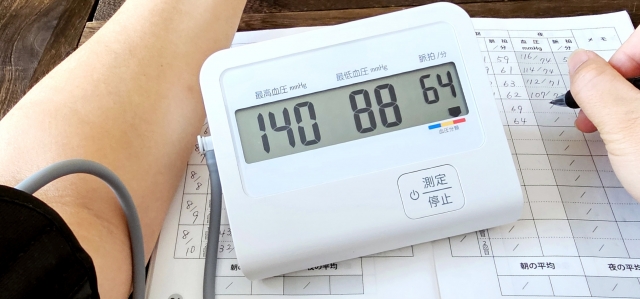

高血圧の診断基準は全く変わっていません。以下にある通り(表1)収縮期:140mmHg以上/拡張期:90mmHg以上が基準です。高血圧症はⅠ度からIII度に分類されています。

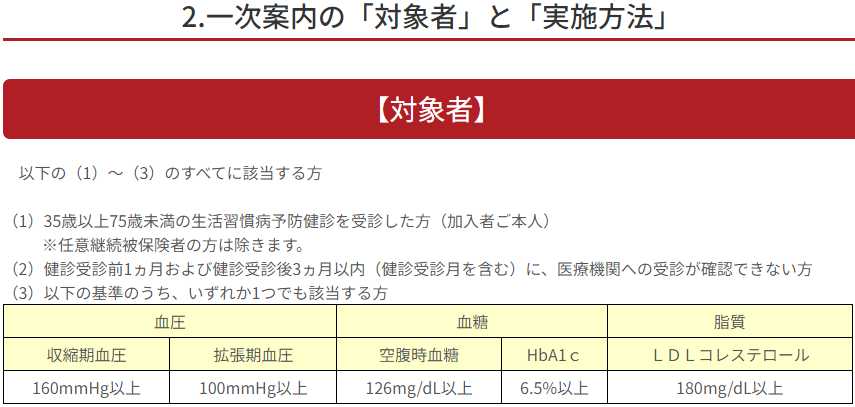

全国健康保険協会(協会けんぽ)の「未治療者の方への受診勧奨(重症化予防事業)」の勧奨基準が、Ⅰ度高血圧(収縮期:140mmHg以上/拡張期:90mmHg以上)基準を2024年(令和6年)4月からII度高血圧の基準(収縮期:160以上/拡張期:100以上)に変更しただけです(下の表2)。

この表2で、血圧だけでなく血糖も脂質も、今までの「病気の兆しが出ていて、このまま放置すると病気になりますよ」という勧奨基準から、「すでに病気の診断基準を満たしているので直ぐに治療を始めてくださいね」というメッセージに変更されたのです。日本国民の健康を守ろうという観点からは一歩後退したように見えますが、医療経済学的に考えれば、致し方ないのかもしれませんね。

未治療者の方への受診勧奨(重症化予防事業)を実施しています https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat405/sbb4052/info251031/

当院の高血圧基準に対する認識は、高血圧は血管の老化の始まりであり、未病を治す予防が主たる目的である漢方医学から見れば、高血圧は瘀血(オケツ)の結果であり、西洋医学的には血管に対する慢性炎症のクスブリが進行した状態と考えます。

すみやかに食生活を見直して、漢方薬で瘀血を改善し、血管の慢性炎症を軽減して、血管を若々しく保ち老化を遅らせることが大切だと考えます。

当院では、自宅血圧測定を重要な判断指標として、従来通りの基準:140/90(I度高血圧)での治療をお勧めしています。

当院の高血圧に対する治療は、

①動脈硬化を防ぐ食生活指導と自宅血圧測定、

②「高値血圧」の基準で漢方薬治療開始、

③Ⅰ度高血圧を確認して、臓器保護作用のあるARB降圧薬の1/4量から1/2量での治療開始、

④必要に応じて塩分排泄と心血管系慢性炎症性繊維化を防ぐためのMRB降圧薬追加、

⑤降圧効果が不充分ならCCB降圧薬の併用など、

毎月の自宅血圧を確認し、季節変動にも配慮しながら、常に適切な薬の量を調整しながら、血管や臓器の老化予防を視野に入れた治療を、①から⑤まで順を追って行ってきました。これからもこの方針は変わりません。